化学院学科建设标志性成果(五)熊英教授团队在能源领域权威期刊Journal of Energy Chemistry发表论文

发布时间:2025-04-29 浏览次数:

近日,辽宁大学化学院在三维有序多孔催化剂的形貌调控和电催化领域的应用方面的研究取得了进展。熊英教授课题组在Journal of energy chemistry期刊上发表了题为“CoFe2O4/CoFe loaded 3D ordered hierarchical porous N-doped carbon for efficient oxygen reduction in Zn-air battery and hydrogen evolution”的论文。JEC是一本在能源化学领域颇具影响力的国际学术期刊(一区TOP,2024年IF为14.0)。论文的第一作者为化学院2022级无机化学专业博士研究生宋昕伦,通讯作者为化学院无机化学熊英教授、崔俊硕副教授。

【论文简介】

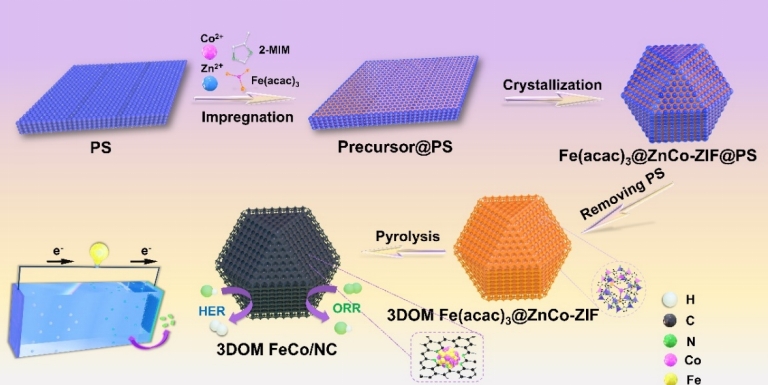

发展绿色能源是解决传统化石能源带来的问题的关键。电催化水分解、燃料电池和金属-空气电池是重要的能量转换和存储技术。析氢反应(HER)、氧还原反应(ORR)和锌-空气电池等电化学反应都需要高性能催化剂来提高反应效率。然而,目前应用最广泛的HER、ORR催化剂和锌-空气电池正极材料仍然是Pt基材料,但其发展受到成本高、丰度低等条件的限制。在非贵金属中,Fe-Co双过渡金属已被证明有希望用于HER和ORR。沸石咪唑酸框架(ZIFs)具有独特的掺杂能力和含氮配体,热解后可转化为金属位点锚定的氮掺杂碳,是电催化剂的优良前驱体。然而,ZIFs衍生材料具有无序的微孔,这往往会阻碍电解质在催化剂内部的传质,限制了内部活性位点的利用。为了解决这些问题,在这篇论文中,设计了一个三维有序的大孔CoFe2O4/CoFe纳米颗粒负载氮掺杂碳作为ORR和HER的催化剂。以聚苯乙烯微球为模板,制备了具有互联介孔的三维有序大孔催化剂。负载的CoFe2O4/CoFe异质结构通过强电子相互作用,优化氧中间体吸附与质子传递路径,显著降低反应能垒。这种开放式三维形貌增强了电解质分子的传质能力,大大提高了催化剂内部活性位点的利用率,显著提高了催化活性。在碱性HER催化过程中,电流密度为10 mA cm-2时的过电位为96 mV。在大电流密度(> 235 mA cm-2)下的催化性能优于商用Pt/C。在碱性ORR催化中,半波电位高达0.896 V。进一步组装成锌空气电池,峰值功率密度为163 mW cm-2,比电容达到815 mAh g-1。这项工作通过分层孔隙工程和双金属协同来设计多功能电催化剂,为能量转换和存储技术提供了新的思路和方法。

【文章链接】https://doi.org/10.1016/j.jechem.2025.02.029

【作者简介】

第一作者:

宋昕伦,化学院2022级博士研究生。主要研究方向为过渡金属纳米材料的形貌调控及电催化的研究。博士期间,发表SCI论文2篇。获2024年辽宁大学优秀研究生干部,2022年辽宁省优秀毕业生,2021年沈阳市优秀研究生。

通讯作者:

熊英,教授,博士生导师,化学院副院长。研究方向为无机分离与功能材料,主要从事稀散、稀土元素分离与功能材料的研究工作。辽宁省“兴辽英才计划”青年拔尖人才,辽宁省“百千万人才工程”百人层次,辽宁省教学名师,辽宁省高等学校科技优秀人才,沈阳市“领军人才”等。在J. Am. Chem. Soc., Adv. Funct. Mater.,J. Mater. Chem. A,J. Hazard. Mater.,Bioresource Technol.,Chem. Eng. J.等在本领域有较强影响力的国际期刊上发表论文100余篇。主持国家级项目5项及其他省部级项目11项。荣获第十一届辽宁青年科技奖,辽宁省自然科学奖二等奖2项,辽宁省科学技术发明奖二等奖1项,其他政府科技奖3项,辽宁省自然科学学术成果奖10项,省级成果转化项目2项。授权国家发明专利25项。出版学术专著《稀散金属溶剂萃取分离化学》等3部。

崔俊硕,辽宁大学化学院副教授,硕士生导师,沈阳市高级人才、沈阳市化学会理事、辽宁省企业科技特派员。主要从事石墨烯分散剂的设计、合成,纳米碳基能源材料的制备与应用、多孔吸附分离薄膜材料的设计与制备等研究工作。以第一及通讯作者在Advanced functional materials, Chemistry of Materials,Small等学术期刊发表研究论文20余篇,以第一发明人获得授权发明专利7项。主持完成国家自然科学基金青年项目1项,辽宁省教育厅青年科技人才“育苗”项目等省级项目多项。获辽宁省自然科学学术成果二等奖1项、沈阳市自然科学学术成果三等奖1项。